撰文.許裕全

母親生前喜歡翻<千字圖>,查圖解夢,從一只獸到一種情境,每個夢境都有一組編號,遂逐號碼買千字,那是我發現到的,母親跟「書本/繪本」最親蜜的接觸。現實生活中,倒是很少見她握筆寫中文字,也許沒機會用著,以至於連我都想不起來,母親到底識字多少?

在她倒數的人生光景裡,有兩次提筆寫字的經歷。其中一次,在中央醫院,因為要做腹膜透析手術,簽同意書。我速讀一遍以馬來文書寫的同意書內容,然後遞到她面前,說只要在虛線上寫自己的名字便可。那次她很認真,瞇眼,調整了幾次握筆的姿勢,書寫的過程中無意間把名字「陳巧玉」的部首筆劃拆了開來,疏離成胖胖的六個字:阝東工丂王、。

另一次,是我一時興起,央求她握毛筆,陪我寫《心經》。

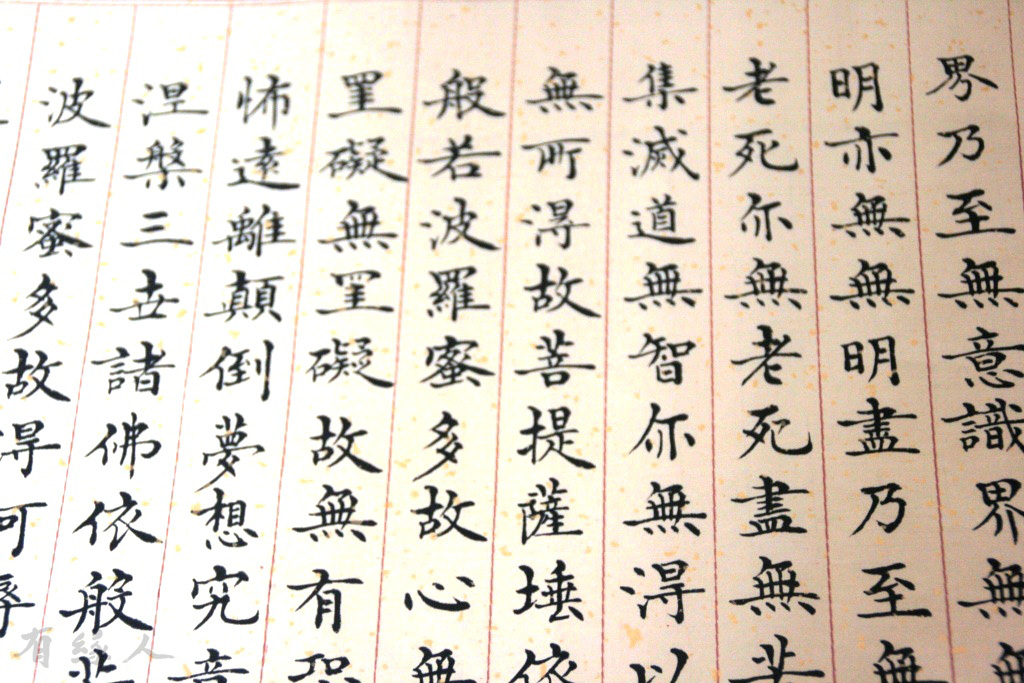

打從父母親臥病,我便開始寫《心經》,從觀音廟裡拿了描紅本,像小學生一樣,在方格限制裡埋首寫筆順,後來寫出心得,進階到宣紙,橫撇豎捺間,不自覺五年過去。

我原是凡胎俗人,之所以會抄《心經》,無非是相信抄經能功德迴向,像傳內功一樣,輕易的轉移到父母親身上,讓兩老平安福份圓融,於是振筆直書,久寫不輟。而在那之前,面對二百六十字《心經》全文,任我睜大雙眼逐字逐句讀,都會咬舌撞齒,讀漏讀錯,幾個「不」,幾回「無」下來,只記得「色即是空,空即是色」八字,小時候看武俠片老方丈的醒世名言,其餘的,隨讀隨丟。

每個星期天下午,都是我和母親的獨處時間。那時,我寫好了一幅《心經》,轉頭望向在輪椅上打瞌睡的母親,她翹腳頷首垂眉的姿勢,多麼神似觀自在菩薩!當下突發奇想,如果由母親自己來寫,殊緣自己結,這功德福份豈不更大?

於是清空了椅子,舖展宣紙,備好筆墨。把母親推過來餐桌邊,要她照著我的《心經》版本依樣畫葫蘆,見佛畫佛,看到甚麼,就寫甚麼。

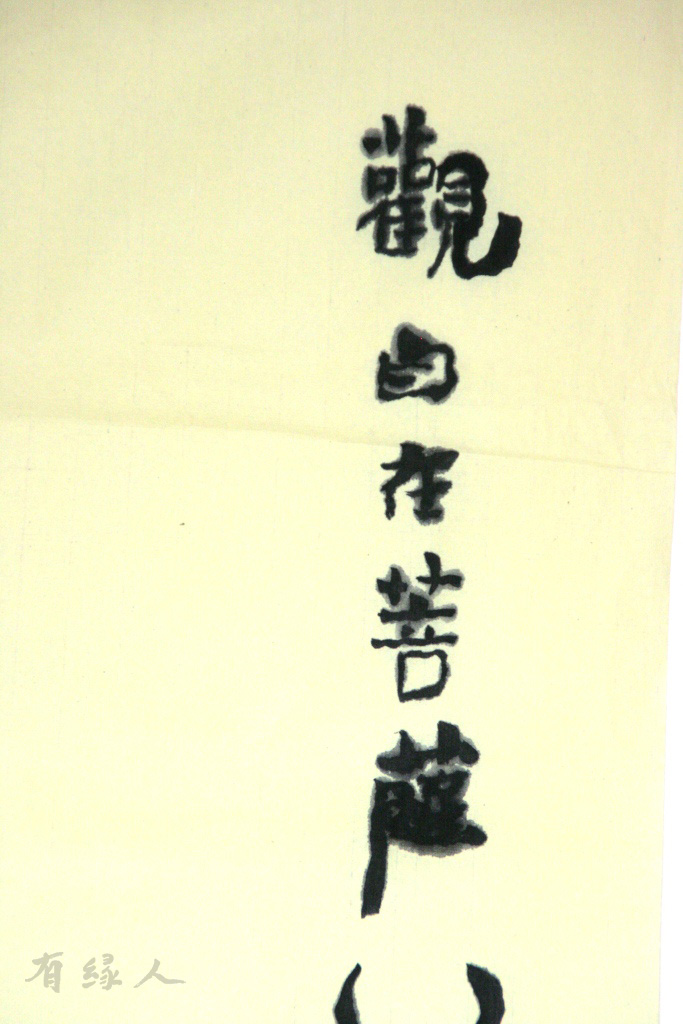

羊毫細緻柔軟,墨汁一沾上宣紙便化成了毛毛蟲,不斷的蠕動膨脹。她舉筆猶豫再三,硬要我抓她的手握筆。我抓住她的手起頭,寫了「觀自在」三個字,然後她接下去寫,寫到「薩」字,筆劃相撞,糊成了一團,於是畫一個括弧,說等下回頭才把菩薩放進去。那個括孤,像兩彎蓮瓣。

後來母親所寫的字,以倉頡仰天俯地的架勢,極盡拆字解字造字之能事,像是雜耍表演,有時疊羅漢,有時骨肉分離。於是「般若」變成「船若」,「波羅蜜」偽裝成「波羅宓虫」,「時」切割成「日時」。

接著母親說,很累、手痠、眼睛看到霧,就停筆不寫了。任我如何諄諄善誘,連哄帶騙,她都不為所動。於是一張四尺全開的宣紙,就只留下母親一行歪歪斜斜的字。初時不以為意,事過境遷,也沒把殘篇的《心經》放在心上。

直到母親去世,《心經》我還持續寫著,迴向的對象也從未改變。後來在一次的書寫中,突然想起這幅殘篇《心經》,想把它續完。可是當我舖開宣紙,面對這孤苦伶仃的十五字,像是母親的留言,那種不捨的感覺才慢慢浮上來,爾後轉為濃烈,握筆躊躇良久,心情翻湧,就更無以為繼了。

我多麼思念母親啊!那不完整的十五字經文,像母親從雪地裡踩出來的腳印,從上而下,徘徊在宣紙邊緣,只走了一行便無力再走,行腳戛然而止,留下的那一大片空白,彷彿在提醒我,她只能陪我走到這兒,揮手向我告別,生死兩岸,剩下的路,至此要我獨自走下去。

於是我心想,善良的母親侍佛經年,卻無法把「菩薩」寫好,這個任務就交付給我,由我來代替她寫,千遍萬遍,讓不識字的母親在極樂世界能謀個好差事,在菩薩身邊當個書僮,或者,當一枚虔誠的粉絲,一直跟隨在菩薩身邊,那已經很美好了。

(本文作者曾獲靈鷲山舉辦的宗教文學獎)

Views: 2