撰文.原東尋

接近死亡,可以帶來真正的覺醒和生命觀的改變。——索甲仁波切

回家鄉參加好友的告別式,偌大的園地分成許多間靈堂。好友只分到一個小小的靠邊的靈堂,他的照片仍然笑容燦爛,在鮮花和儀式的唱誦間,完成他最後一程。

那天很多場告別式同時舉行,很多人在同一天走上最後一程,任你生前的成就和擁有,現在都只分得一個小小的位置,然後在火吻後,化為一堆灰燼。

參加告別式的友人說,雖然明知人都有謝幕的時候,仍然滿滿的不捨和難過,希望活著的人好好保重身體。

告別式的前幾天,遇到天主教宗方濟各的辭世消息。我於是想起教宗說過的,「講求健康」的文化試圖消除死亡的現實,但新冠疫情大流行以悲慘的方式使其成為人關注的焦點。許多人在親人無法靠近的情況下離世,使死亡「更難接受和面對」。教宗強調,儘管「我們竭盡全力驅除我們有限存在的客觀事實,欺騙自己相信我們能夠消除死亡的力量和恐懼」。教宗指出,基督宗教信仰「不是消除死亡恐懼的一種方式,而是幫助我們面對死亡」。」

有人說,所有的宗教都是因為人會死這個客觀的事實,和主觀上想逃避對死亡的恐懼應運而生。進入宗教信仰,靈修和修行間接觸宇宙事實的另一個深層的面向,或許教宗方濟各的話更會引來深深的反思。一個宗教的信徒如何好好的面對死亡?

十六世紀法國作家蒙蒙田如此談論死亡:「在地球的任何地方,死亡都可以找得到我們–即使我們就像是在一個可疑和陌生的地方不停轉頭設防–如果真有什麼方法可以躲避死亡的打擊,我將義無反顧–但如果你認為可以倖免一死,那你就錯了。」

蒙田說,人們來了又離去,來去匆匆,手舞足蹈,卻不提一個死字。好得很,可是一旦大限來到–他們自己的死亡,他們的妻子、兒女、朋友的死亡–出其不意地抓住他們,讓他們覺醒不過來,一無準備,然後情緒如狂風暴雨般征服他們,讓他們哭的死去活來,怒氣衝天,傷心欲絕!

如果想開始擺脫死亡對我們的最大宰製,就要採取截然不同的方式,讓我們揭開死亡的神秘,讓我們熟悉它,讓我們習慣它;讓我們隨時想到死……..我們不知道死亡在哪兒等待著我們,因此讓我們處處等待死亡。對死亡的修行,就是解脫的修行。學會怎樣死亡的人,就學會怎麼不做奴隸。」

以《西藏度亡經》為本,寫作《西藏生死書》的索甲仁波說「生者必死,聚者必散,積者必竭,立者必倒,高者必墮。」

「每一件事物都是緊密相關的:我們應該瞭解倒,我們會對自己所說、所做、所想的一切負責,事實上,我們是在對自己、任何人和任何事,甚至整個宇宙負責。」貝珠仁波切說:「記得老母牛的榜樣,它安於睡在穀倉裡。你總得吃、睡、拉..這些是不可避免的事…此外,其他就不幹你的事了。」

教宗方濟各生前鼓勵基督徒以復活的信仰面對死亡,強調基督宗教信仰不是消除死亡恐懼的一種方式,而是幫助我們面對並以無懼的精神接受亡。

教宗解釋道,我們與死亡的關係「從來不是與過去有關,而始終是與當下有關」,並指出有些人或許認為談論死亡的語言和主題是「過時的精神遺產」。

我們終究一死,就不要積攢財富。相反,我們必該積累的是仁愛,是去分享,而不是對他人的需要漠不關心。

接著,教宗提醒道,福音告訴我們,死亡就如同賊一樣來臨。「與弟兄姐妹爭吵有何意義?」「在死亡前,許多問題都趨於消減。毫無怨恨、毫無遺憾地在修和中離世是一件美事」。

於是,教宗給所有基督徒提出兩個考量:第一,我們無法避免死亡,因此,在盡一切人力所能去治癒病患之後,繼續「進行徒勞的治療是不道德的」;第二個考量是在走向死亡過程中的疼痛與磨難,我們得益於姑息療法所提供的幫助,但我們必須要謹慎,不要將這幫助與「不可接受的安樂死傾向」所混淆。

我們了解教宗方濟各的生死觀,就見微知著地看見了其他宗教的生死觀。

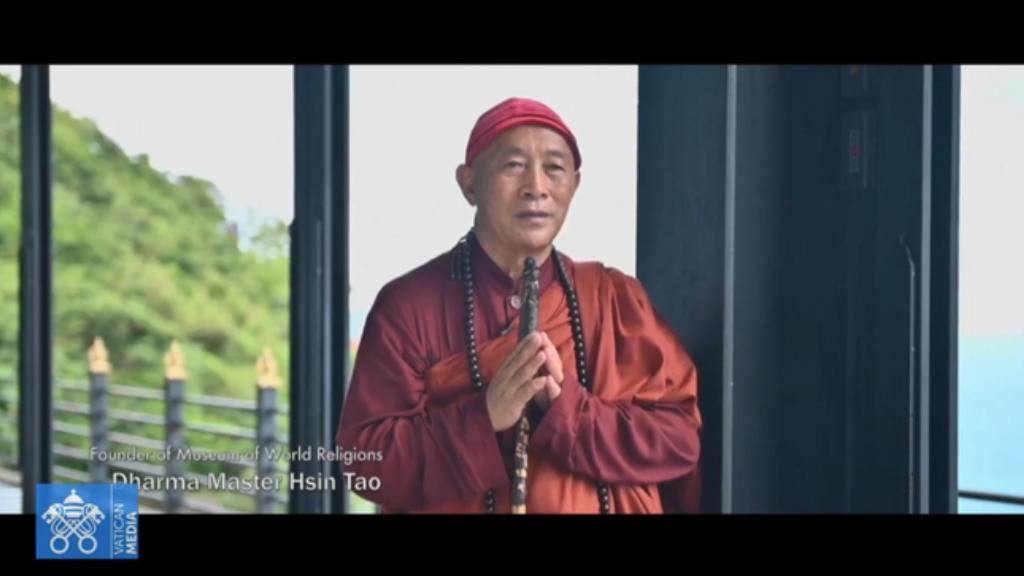

記得心道法師在世界宗教和諧日所說:「生死是幻相,輪迴是錯覺,覺性沒有相,無生無死!」心道法師解釋,人在死亡後,就進入沒有相的狀態,回到本來面目,每一生都是「重生的相」,走向新的命運,如同只是換上不同的死亡禮服而已。在死亡和未來中間,就是處於「交換DNA的生活」,要去體會想要變成什麼樣的人?這一世的好、壞,會影響到下一世的DNA。如果這輩子行善、做好事,禮佛、供花,讚美他人,產生好的生命記憶體,未來的生命自然會很美好。

千古艱難唯一死,書法名家臺靜農臨終時,緊握夫人林文月的手想說「人生實難。」但只說了前兩個字,便與世長辭。但是,我一方面想著教宗,一方面不捨好友的離去,人生究竟是何等滋味啊,就由你來說最後兩個字吧。

Views: 3