撰文.陳盈霖

「傻傻做,不計較」是基隆 A 區 A9 分會護法委員蔡木花,追隨心道法師將近 40 年來奉行的「座右銘」。自民國 70 年代與靈鷲山結緣以來,只要道場有需要,蔡木花與同修林炳榮皆義不容辭,夫唱婦隨,無論尋找分會場地、舉辦活動、推動法會,亦或協助募款、擔任志工,凡事盡心竭力,志在讓更多人進入靈鷲山大家庭。

他們克服身體病痛,默默奉獻不求回報,成就每一項利他善業。

多年來無私的廣結善緣得到肯定,蔡木花榮獲 2024 年第 12 屆「佛法大使」殊榮。值得一提的是,林炳榮早於 2015 年即得到這項每個人「一生只有一次」的護法會最高榮譽。夫妻倆先後成為佛法大使,蔚為佳話。

報上文字結緣起

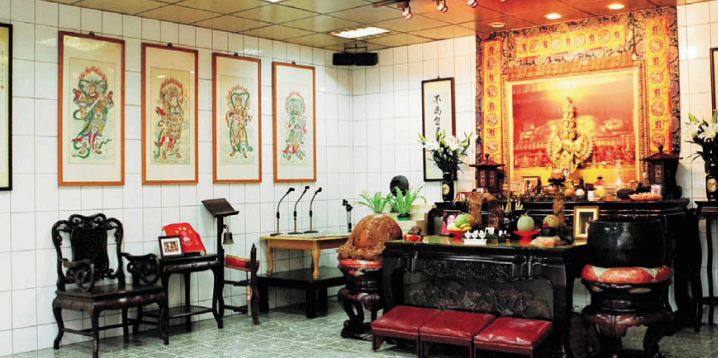

蔡木花與林炳榮位於萬里的家,宛若一座承載著夫妻倆於靈鷲山修行的歷程,以及與信眾們提著鐵桶、胼手胝足興建無生道場的時光館。

客廳中,心道法師慈容莊嚴靜謐,佛堂旁擺滿大大小小的獎盃與獎牌,牆上一幅平房老照片格外醒目,「這是靈鷲山最早期的樣貌」,林炳榮指著照片道:「我們第一次上山,就是在這兒遇見心道法師。」

談起與靈鷲山的因緣,蔡木花笑著回憶,民國 72 年,林師兄看到《聯合報》一篇報導,描述「福隆山上有一位留鬍子的法師」,便跟她說:「這就是我要皈依的師父。」然而,當時的林炳榮正忙於開發金山紅心地瓜,因緣未成熟。

直到民國 76 年,《佛恩雜誌》再次介紹這位留鬍子法師,提及他「不吃飯,只喝水」,且剛結束閉關修行。這次林炳榮不再錯失機緣,對蔡木花說:「走,我們明天就去福隆皈依!」隔日清晨,兩人攜幼子一同上山,「記得那天是民國 76 年 4 月 25 日。」當日心道法師外出,由恆傳法師接待他們,叮囑他們稍坐片刻。

蔡木花回憶,當時的靈鷲山就是牆上那幅照片的模樣,簡樸至極,簡單的建築旁環繞著石頭鋪設的小徑,步行一圈不過 15 分鐘。直到下午4 時半,他們終於見到心道法師。蔡木花看見笑呵呵的師父,感覺相當親切,她原本只想陪伴丈夫皈依,但那一刻,她立即決定攜子一起皈依。

林炳榮說,認識靈鷲山前也曾接觸其他佛教團體,卻一直沒有皈依,他告訴妻子:「我不能隨便皈依,一定要找到好的法師。」皈依,開啟了林炳榮、蔡木花與靈鷲山的深厚法緣。「那時候,只要法師一通電話說缺人手,我們就會上山幫忙。」蔡木花回憶,當時靈鷲山正處於建設初期(也稱「鐵桶期」),道場建設方興未艾,每次上山,他們都會順手提一桶小石頭或砂石,為道場建設盡綿薄之力,看著道場一磚一瓦慢慢成型,滿心法喜。

30 多年前的靈鷲山雖不及今日的莊嚴宏偉,卻因心道法師的慈悲笑容而倍感溫暖,夫婦倆有許多與心道法師相處的機會。

林炳榮記得,某次師父帶他們至八角亭遠眺海面,指著遠方海上的漁船問:「漁船走來走去,有什麼感想?」然後師父接著說:「這些船走了後,什麼都沒留下。」短短一句話,是師父教給他們「空性」的真諦。

蔡木花也表示,心道法師是他們皈依的第一位,也是唯一一位師父。他們婉拒其他道場邀約,將這份信念化為行動。

萬金分會:護持佛法的起點

70 年代左右的金山、萬里地區山嶺寂靜,信仰佛法的聲音更顯稀微。為讓更多人了解心道法師的慈悲願力,蔡木花夫妻傾力奔走,推動成立靈鷲山萬金分會。

成立萬金分會的過程並不容易。林炳榮說,當時苦找不到適合的會址,師父鼓勵他:「菩薩會幫忙。」果然不久後,他們住家的二樓出售,於是順勢購下作為會址。民國 79 年,萬金分會正式成立,林炳榮擔任首屆創會會長,心道法師也在當天主持第一場佛學講座,林炳榮特別保存著講座的海報,印製精良,至今仍完整如新。

那場佛學講座,是心道法師在當地弘揚佛法的重要開端。蔡木花說,為吸引更多人參與,他們籌募經費製作精美紀念品,沒想到第一場就吸引到 400 多位信眾。「講座上,師父不時說幾句不輪轉的臺語,特別有趣。」此後,夫婦倆與會眾們一同耕耘,萬金分會陸續舉辦 7 場佛學講座,也先後舉辦 10 次公路超度法會,祈求基金、淡金、陽金等經常發生車禍的公路路段平安,法師們從基隆長庚醫院一帶,一路灑淨至金

山、淡水,再至陽明山,利益無量眾生。

林炳榮這一任創會會長「一當就是 24 年」,直到萬金分會合併至基隆 A 區分會,夫妻倆也於民國 83 年授證,成為「鐵桶期」第一屆授證委員。

病痛試煉開啟志工願力

不論無生道場、萬金分會或基隆 A 區分會,多年來夫婦倆擔任義工的腳步從未停歇。他們堅守心道法師教誨的「傻傻做就對了」,以歡喜心參與助念、募款、法會服務等,他們的身影總穿梭在各場合中。

自臺中舉辦第一屆靈鷲山水陸法會以來,兩人幾乎年年報到,從法會啟建到圓滿,僅去年因傷提早返家。

修行的路上,總少不了業力試煉。本身罹患氣喘,蔡木花多次因病住院,在那些喘不過氣的黑夜中,她深刻體會生命的無常與因果真諦,對佛法的信仰更加堅定。

「當志工,是我自己發的願力。」蔡木花回憶,30 多年前有一次突然氣喘發作,林師兄正在開理事會,緊急請朋友代為送醫,病情一度危急,醫師甚至建議氣切,「當時我喘得厲害,拉著護理師堅持不要氣切,希望靠藥物穩定病情。」護理師將她的決定告知醫師,醫師叫她簽署放棄急救文件。

蔡木花說,當時林師兄不在,自己簽下放棄急救文件後,孤身一人在床上,心中充滿恐懼無助,與對孩子、親人們的牽掛,「我流著淚默念心咒,希望與師父相印,並向觀世音菩薩發願:『若讓我度過此劫,我願一生護持佛法,隨師父精進修行,參與法會志工,助力眾生。』」約莫 3 小時後,她的病情奇蹟般逐漸穩定,「醫師告訴我脫離危險。」自此,蔡木花以實際行動履行願力。

第一屆水陸法會舉辦,她報名當志工,誓願護持信眾圓滿。她詢問 14 歲的大兒子:「媽媽去做義工好嗎?媽媽經常生病,參與義工讓我能有力量繼續陪伴你們,你可以幫我照顧弟弟嗎?」兒子最初說「要考慮」,但隨後答應她的請求,願意分攤家務,支持母親走出家門。

兒子的理解與親情支持,成了蔡木花無後顧之憂投入志工服務的力量。

最佳香積廚房掌舵者

多年來,蔡木花與林炳榮參與水陸法會各項志工崗位,從供品組、香積組,到梁皇大壇接待服務等。基隆講堂執事妙實法師前年還讓蔡木花接下焰口組組長,負責焰口法會供品擺設。初次接下這項籌備工作,她內心充滿忐忑,但在妙實法師指導下,最終迎難而上,化不可能為可能。

身體的病痛始終是她修行路上巨大挑戰。

然即使法會期間氣喘病痛不時侵襲,她總在打完點滴後,堅持回到法會現場繼續服務眾生。

印象最深刻的一次是在桃園舉辦的第 4 屆水陸法會,擔任志工的蔡木花因過度勞累,氣喘病發作,不得不住院接受類固醇治療,未料心道法師竟在深夜時分至醫院探望,輕拍她說:「我不放心,過來看看。」看見師父的那一刻,蔡木花感動得淚流滿面。她對師父說:「這是我累劫累世所積的果報業力,我不怨不悔,願意承受。」師父聽後說:「妳能想開,我就放心了。」多年來,蔡木花在香積組展現過人的組織

才能,無論是人員配置、菜量掌控,品質把關,還是精準掌握出菜時間等,她都能面面俱到,讓香積工作井然有序,無縫運行。

早年山上舉辦大型活動,她曾主導製作 3,000 人份的便當,也遇過臨時增加 500 人份餐點的緊急狀況,她都能臨危不亂,迅速調度,妥善解決,成了眾人眼中最佳「香積掌舵者」。

蔡木花笑言,她能精準算出一桶米可做多少個便當,每種蔬菜應該準備的數量,熟捻各種食材的性質與用量。這份才能讓她「聲名遠播」,受邀至其他道場協助完成一次次大活動的香積任務。「香積」對她而言,不僅是帶著老菩薩們一起在廚房發心,更是透過供養的修行。

與師父相印,傳遞慈悲

夫妻倆同獲佛法大使的殊榮,是護法會一大佳話。回首追隨心道法師的 38 年歲月,蔡木花感嘆:「我們牢記師父的教誨。沒有師父,就沒有今天的我們。」她說,師父教她持《水懺》、

《梁皇寶懺》與〈大悲咒〉為修行法門,幫助她將病痛轉化為功德力量,「師父讓我明白,業力是修行契機,我告訴師父會追隨他做下去。」夫妻倆慈悲奉獻也影響下一代。

兩個兒子從小在靈鷲山耳濡目染,在佛菩薩滋養下健康成長,如今成家立業,「現在是帶著孫子上山。」「我們真的很幸運,有很多機會親近師父」,林炳榮說,早年師父經常到萬金分會,笑容可掬,針對弟子的根氣善巧施教,從不墨守成規。

「他總提醒我們,眾生比我們更苦,我們每一分努力都是為了眾生解脫。」如今雖與師父見面的機會不若往昔,但他們深信:「與師父的法脈從未分開,哪怕只有一秒鐘。」夜晚時分,兩人經常回憶當年的艱,

對比今日,他們內心充滿法喜。夫妻倆將修行的喜悅分享,鼓勵更多人發心護持佛法,讓慈悲的種子深植眾人心中。

來源:第343期《有緣人月刊》

Views: 5