以《華嚴經.普賢三昧品》為主要依據

撰文.教育院研究中心華嚴期研究小組 插畫.貓魚

華嚴,是一個佛的證量,就是用禪修找回自己。證量是什麼?找回心,就是找回世界的本來面目,找回世界的本來面目,就是找回心。所以心和華嚴,是一體兩面。如果沒有從禪修證到寧靜,不可能看到華嚴世界的那份果實。──心道法語

靈鷲山秉持著「傳承諸佛法,利益一切眾」的精神,共同造就華嚴世界,在這個世間能夠讓人類充滿「愛與和平」,這是我們的願景。

一個擁有意義、價值的生命,內在的心靈是安定的,所以,透過華嚴期之生命實踐來教導我們自己的這顆心,心安定了,就有能力推動多元共生、相依相存的生命信念。

認識〈普賢三昧品〉

1、何謂三昧?

三昧,梵語 samādhi 之音譯,巴利語同。又作三摩地、三摩提、三摩帝。意譯為等持、定、正定、定意、調直定、正心行處等。即將心定於一處(或一境)的一種安定狀態。於佛典中,samādhi 譯為等持時,「等」乃指離開心之浮(掉舉)沈(惛沈),而得平等安穩,「持」則指將心專止於一境之意,此即為將心止於一境而不散亂之狀態,也稱為心一境性。一般修行大都止心一處,不令散亂,而保持安靜,此一狀態則稱為「三昧」。達三昧之狀態時,即起正智慧而開悟真理,故以此三昧修行而達到佛之聖境者,則稱三昧發得或發定。(註1)

禪修的本務,在於觀照身心與鍛鍊心態,透過專門且精密的修煉工夫,則能夠對我們在修行上,先甩脫掉我們習以為常的成見包袱,使得心意能夠不帶有散亂的特質,以此培養出心態的專注力、沉穩力與洞察力,借用這樣反覆訓練過後的能力,以此做為優勢條件,就能保護著我們的心態,不受到外在世界的牽動,而有後續不良的影響效應,更能帶給我們自身身心的和諧與喜樂,透過這樣的傳遞,應該更能適切地去銜接世界之眾生,往利益一切眾生的方向,去進行相關的佛法引導與傳達。

因此,我們要清楚,在進行菩提道的禪修時,必須經由發起廣大而無邊的心意,著眼於利益一切眾生、心念於不捨一切眾生為禪修的本懷或初衷,這是在佛法修學起步上的基本涵養。(註2)

2、解讀「一切諸佛毘盧遮那如來藏身」三昧

菩提道的禪修是日積月累的匯聚,乃至生生世世的勇猛精進,其所展示與傳授的三昧名稱為「一切諸佛毘盧遮那如來藏身」(一切如來淨藏三昧正受),初步的意思是指,等持所有一切的覺悟之智慧光明的集合顯現。這樣的禪修教導,是以成就意業最為殊勝的主要教導方向,提供我們在心態修學上的一項利器,經由心態的深掘、開發,可以照見更為廣大的生命世界,將原本閉鎖、受限的心量全然地撐開、舒展,關聯地,可與生命世界的一切眾生都形成相當密切的關係,一世界與一切世界無有間隙可言、此世界與彼諸世界都可以經由通達的智慧,如實一貫地徹見。

從援引經文當中,顯而易見:「普入一切佛平等性,能於法界,示眾影像,廣大無礙,同於虛空;法界海漩,靡不隨入,出生一切諸三昧法,普能包納十方法界。三世諸佛,智光明海,皆從此生,十方所有,諸安立海,悉能示現,含藏一切佛力解脫、諸菩薩智,能令一切國土微塵,普能容受無邊法界,成就一切佛功德海,顯示如來諸大願海;一切諸佛,所有法輪,流通護持,使無斷絕。」(註3)

以上所引的經文,可藉以凸顯出「一切諸佛毘盧遮那如來藏身三昧」的四種特色。

特色一,「普入一切佛平等性」、「普能包納十方法界」、「普能容受無邊法界」,顯示出生命確實可以經由禪修所培養的能力,將我們生命之多樣面向與多重層次的情形,全然地打開、試著去觀照,讓心量長養廣大、生命世界也隨之廣大,乃至走向十方的生命世界都能如此寬廣、遼闊,讓我們走向一切眾生之生命世界去全然地、深層地洞察。

特色二,「普入一切佛平等性,能於法界,示眾影像,廣大無礙,同於虛空」。通過禪定力,觀照出一切眾生與生命世界都是緣起的表現,而且,這樣的表現特質,有如眾多影像的相互投射所形成的,其影像之所以能投射的根本上,是廣大而無有阻礙的,就像虛空一樣,無有限別。

簡言之,任何投射的影像,在生命世界,都是緣起的表現,洞察一切的法即緣起。通過如此禪修的訓練,觀看各種運轉於生命世界的現象,都是由緣起而生滅變化的流程,一切眾生與生命世界都在變化組合的流程中,不斷地共構為無限暢通的網絡關係,錯綜複雜地交織而成的生命世界,都是緣起之網域,即為「法界(dharmadhâtu)」。(註4)

特色三,「三世諸佛,智光明海,皆從此生,十方所有,諸安立海,悉能示現,含藏一切佛力解脫、諸菩薩智。」禪修訓練的要務之一就是開發智慧,藉由智慧力的通達,可以讓我們的生命脫胎換骨,達成解脫或覺悟的境地,這也是佛法修學貫徹完成的使命或目標,簡言之,就是要提煉出我們生命的高度品質。品質的具備高度與否,關鍵之處落在開發的智慧是否能全方位地通達無礙,以此來判別我們生命品質的高度

是否具足,而這樣影響了我們生命的後續導向,也就是說,生命世界要往幸福與圓滿的方向導去,才能真正感受到禪修帶給我們在生活上的大利益。

除此之外,「能令一切國土微塵,普能容受無邊法界,成就一切佛功德海」,能包容、接納更多的生命世界與生命型態,具備這樣的容受力也是品質高度的辨別辦法之一,當我們願意廣納一切眾生與世界時,表示內心的空間越大,生命才有高度品質可言,這也是可以經由禪修鍛鍊、運作而達成的。

特色四,「法界海漩,靡不隨入,出生一切諸三昧法」、「一切諸佛,所有法輪,流通護持,使無斷絕」。這裡顯示出生命的高階開展,經過禪修的達成而能持續運作於生命世界,透過禪定力與智慧力的雙效並行,隨著眾生與世界的不停轉變,佛法都可以傳授或教導相關聯的禪修法門,成為一切的生命世界得以轉動一切法之主要輪軸。通過菩提道的禪修學習與鍛鍊,宣說或傳遞出眾多的修學法門,讓佛法可以因此而繼續流傳於一切的生命世界裡,做為日後可用以引導眾生或救度眾生的生命出路,運用修煉禪學而顯示出生命高階的運作型態與開展。

3、菩提道的禪修特色

菩提道的禪修,一言以蔽之,就是洞察、觀照眾生世界為法界的禪修,其主要目標就是要導向無上菩提。

此作為理解的基調,我們可以認識到佛教菩提道所提供的禪修方針,是針對一切智慧上通達的認知。以觀看一切法是緣起,其法之根本是空性一貫且不二的,經由一切法的相續變動或轉動為諸法之歷程,眾多變動的因緣歷程相互交織而為幻化的網絡系統,以此形成「法界觀」,亦即是觀一切法皆為緣起而層層疊疊編織的幻化網際網絡。當中,又以普賢行列為最高超的典範,佛法修學的參照、學習範本中相當注重普賢行、普賢菩薩、菩提道的修學者,以及一切眾生都能夠在菩提道達到生命實踐上的極致之平等。(註5)

如此的平等,應當值得我們將心念全然寄託、放置於此,發而為誓願,用極其長遠的生命歷程去實踐、篤行,因此特別標示為「行願(caryā-pranidhâna)」,如此的誓願與踐行,通過法界型態的禪修,將身心調控為無限寬廣的生命世界,將修學到的成果,轉向投注在一切眾生的佛法引導與生命世界的教學、運作,救

度眾生離一切苦,並帶給一切眾生利益,由此,我們也可以依循菩提道之禪修的煉就,走向廣大且高超的生命世界。(註6)

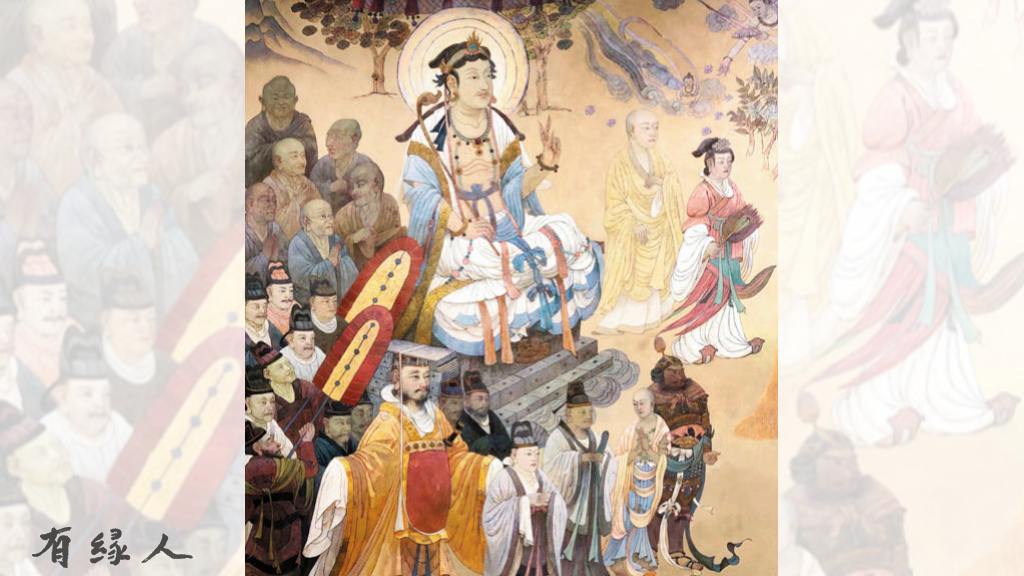

佛法禪修的典範人物

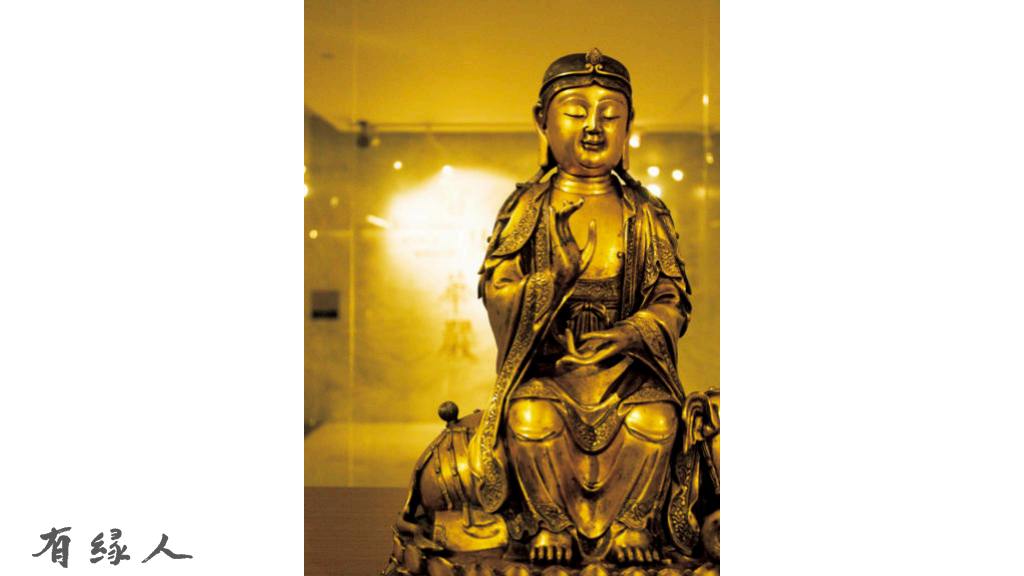

普賢,梵名 Samanta-bhadra,以此菩薩之身相及功德遍一切處,純一妙善,故稱普賢。以此菩薩之廣大行願,一般稱為大行普賢菩薩。

「普」,是通過禪修打開生命世界與心路歷程而為無限、平等;「賢」,是使用幻化的身體與生命歷程而為願力實現、踐行,「普賢」,就是身心在廣大且無限的生命世界網絡中不斷地運作,所累積的極致賢德之顯現。(註7)

以普賢菩薩做為典型的菩薩行教學示範,所要呈現的就是佛法修學之本心願力的重要。

佛法再三強調修學歷程須借助本心願行的推動才能持續地學習,這正好說明我們誓願的發起也有其因緣,密切關聯著一切眾生的生命世界。

本願的「本」,特別帶出了佛法行者是親自身體力行的體驗、修學與證悟,由內心來做為主力推動修學的歷程,並非由外在世界所能輕易取得的,一切全憑修行的真本事為要;本願的「願」,恰好說明了對自身修行成效的期許、對一切生命世界的祈盼,以及對一切眾生的生命期待,就此而論,這三大要項共構為「願」的重大成分。

由此我們清楚知道,禪修也不離修行本願的設置,生命歷程的道路,鋪設在菩提道次第的進展上,心路歷程的展演,就在菩提本願不斷實現的當下。 (註8)

禪修營造的生命世界

1、心態意念的鍛鍊

如果心態的本身沒有太大問題,那我們的生命或世界,為什麼會製造或衍生出這麼多的問題呢?佛教相當清楚的告訴我們,長遠以來的問題,就是生死輪迴的問題,要解決的不是片段、零碎的生命問題,而是整個生命問題背後的主要根源。

看出問題的癥結,並不是身心真正的有了毛病,而是我們使用或添加了什麼病菌或毒害,才導致了身心的嚴重問題,重點就是心態的貪愛、瞋恨與愚癡的累積包藏,形成汙垢而不利於身心的乾淨。

禪修,就是將心念的起伏變化做出清楚、明白的真實映照,讓整個生命都能沉靜下來,這裡所說的「下來」指的是往下延伸、扎根的意思。換言之,就是讓心思能深入到生命的本質、讓心念能滲入至貫穿生命的實相,進而逐漸地達到心態寧靜、穩固的情況。

簡言之,那就是心止於一處,或心止於一境的具體呈現。止,就是有貫性連續的意味,相當沉著、穩定的保持著,並非完全靜止不動的意思,而是相當有技巧的、有效用的調控心態。

2、身體的切換:開發身體的神變

從事佛法專門的禪修訓練,內心的打通可以關聯地將身體跟隨著做出各種多樣的變化,這裡所說的身體,不是普通的肉體或肉身,而是切換到法界型態的身體,亦即法身的層次。由是,以一切法的緣起全面地開放給世界,得以做出眾多的變化,尤其以心的高度專注為重,凝聚強而有力的能量,再以如此的能量做出穿透、投射、凝聚、擴散、變幻等各種類型的切換,試以以下經文援引做為參照:「爾時,普賢菩薩即從是三昧而起。

從此三昧而起時,即從一切世界海微塵數三昧海門起,所謂:從知三世、念念無差別、善巧智三昧門起;從知三世一切法界所有微塵三昧門起;從現三世一切佛剎三昧門起;從現一切眾生舍宅三昧門起;從知一切眾生心海三昧門起;從知一切眾生各別名字三昧門起;從知十方法界處所各差別三昧門起;從知一切微塵中、各有無邊廣大佛身雲三昧門起;從演說一切法理趣海三昧門起。」(CBETA,T10,No.279,p.33b)

經過禪修所開發出來的能力,在身體的變化上產生相關的連結,藉由從三昧出來之情形設置,可形成六大類別。

類別一,時間向度的身體切換。從過去、未來、現在之三世時間歷程來看,經由禪修的能力開發,心念穿透程度越來越銳利,無論何時都是可以被打通的。

類別二,空間向度的身體切換。一切佛國剎土,都可以用禪修的鍛鍊,同時可投射於一切世界。

類別三,通暢雙向的身體切換。佛剎與眾生舍宅是暢通無區隔的,同樣的,諸佛如來與眾生也是可以雙向的切換。

類別四,相互連貫的身體切換。這一相互連貫的禪修使用,不間斷的展現出禪修的動態進展。

類別五,聚焦收攝的身體切換。從世界到眾生心念、從眾生心念到各別名字,這一路的逐步收攝的切換。

類別六,逐步擴大的身體切換。從各別名字到十方法界、從十方法界又到無邊廣大佛身雲海、再到演說一切法的情形,又是逐步、逐層的擴大。

以禪定來拓展生命世界

禪定所淬煉出來的生命,是無比堅定的,這將有助於我們生命品質與生命高度的穩固,導向無上菩提的最高目標。

1、轉向智慧為導向的生命世界

佛法的教學一貫強調正知與正見,也就是從觀察事情本身的缺失,獲取到正確且良善的心態認知與所做所為,這是相當重要的,也是佛法講求務實的基本性格,這將使得我們身心有很大的受益與好處。佛法教學的主要目標之一,就是要引導我們的身心能夠離苦得樂,一切眾生也能夠如此,這樣整體生命世界才有談得上全面解救、甚至確實解脫的無限可能。

關聯於此,佛法則提供我們十善業道的修學或是修行生活所相關的戒律、規範,都先讓我們的身心有一道德倫理的學習基礎與修持依靠,透過這一套又一套具體的踐行,不斷地、持續地修正我們的身心狀況,讓憤怒的、憎恨的心緒,不容易一觸即發,反倒是就此止住、停息,熄滅如此不良善的心念,就能讓我們身心生活逐漸趨向和諧的情境。

有了這樣平衡且調整得宜的身心情境,進而能夠帶出我們生命本身的和諧,周遭的其他事物或生命也會隨之呈現和諧的樣貌,這是我們能夠邁向世界和平關鍵的一步,要達到世界平和的全面廣大,也就能由此相續而生。

2、轉用禪定為運作的身心世界

省視我們自身內心當前的情形為何,透過佛法的觀念引導與心態鍛鍊,試圖讓我們自身心靈回到一種沉穩與淨化的情境,培養內心調控得宜的能力,這才能夠徹底解決暴力本身的問題,根除心智的暴動,解開心靈的憤怒、消融不成熟的仇視與敵對之言行舉止,這才讓我們的心有其舒坦、自由的乾淨空間。

在這當中,將喚起我們澄澈的心靈的大力崛起,亦即是啟動心靈層次的非暴力能源,讓身心透過佛法的修持訓練,逐步地修正我們心的動機與意圖,讓心靈回歸乾淨透亮的本質。

這樣看來似乎相當完善了,但佛法修學還不以此為滿足,也不準備就停留在此,而是要能帶出我們心靈更為廣大的世界和平觀,讓世界和平所涉及的意義是崇高的,所牽涉的生命世界是無限廣大的。生命的價值與意義,都可以通過禪修,使得我們看不見的生命本質,被打開而看見。透過不斷地觀照,也全方位地滲透到生活的所有細節裡,擴及所有生命的型態與層面。

禪修推進的華嚴期教育

佛法所教導的和平,是一切生命之共通面向所必須面對且關懷的生命課題,且必然能行走於如此的道路,關聯地,實現如此的世界情境。

這是基於對一切生命的基本尊重與無限包容所提出的教法,可當成是極其廣大、長遠的目標理念。因此,如此脈絡下所教導的世界和平,是超脫生、住、異、滅(成、住、壞、空)的情形,也是出離三界六道之一切世界的格局,不只是生命世界的一個角落或區域,也不屬於某些文明國家的獨有象徵,而是在關懷一切生命世界的現象當中,同時同步地又展開全面歷程、全然方位地運作著沉著、清淨的心態,在廣大的生命世界當中,現起身心的相續和諧。

這個全方位的身心變化,帶來的將是邁向永無止盡的世界和平。

師父常常教導我們,當照見自性的時候,有一個偈子能用來體證華嚴,時常可以受用。

心道法師說:「自然而然的放下,清清楚楚的覺知,明明朗朗的安住,赤赤裸裸的呈現。」這就是華嚴世界。十方一切世界的微妙莊嚴,都能夠收攝在我們明明朗朗的安住,展現在我們清清楚楚的覺知當中,當下具足一切,橫遍三際、貫通十方,是一種體證、也是一種心念的相應。

學習華嚴不需要用太多的分別或揣測,只要回到自己本來的覺知,順應如此的因緣之流,在無盡緣起的教導之中,從這樣深刻的體認,去認識生命的面貌,事實上就是成佛的境界。

在華嚴期的生命實踐中,心道法師引領大眾弟子發普賢願心,行普賢願行,效法善財童子遍滿參學的精神,開闊視野,多元學習,一同進入華嚴多元和諧、相依共存、和平共榮的佛國淨土。讓這份發心願力不斷深廣、延續到法界的開闊,鞏固堅定成佛之道,圓滿佛國世界。在生活當中,連結一切的生命,在一切的連結當中,成就聖賢的智慧,一切都圓滿。

來源:第343期《有緣人月刊》

註1 三昧,就是指整全地或平等地持住。佛典舊譯常將三摩地(梵 samādhi,三昧、等持)、三摩鉢底(梵 samāpatti,等至、正受、正定、現前)及三摩呬多(梵 samāhita,等引、勝定)混同,而一概譯為三昧。實際上,三昧,應指三摩地,也就是等持而言。

註2「彼諸如來,同聲讚言:「善哉!善哉!善男子,汝能入此一切諸佛、毘盧遮那如來藏身、菩薩三昧。佛子,此是十方一切諸佛,共加於汝。以毘盧遮那如來本願力故,亦以汝修一切諸佛行願力故,所謂:能轉一切佛法輪故,開顯一切如來、智慧海故;普照十方諸安立海,悉無餘故;令一切眾生,淨治雜染,得清淨故;普攝一切諸大國土,無所著故;深入一切諸佛境界,無障礙故、普示一切佛功德故;能入一切諸法實相,增智慧故、觀察一切諸法門故、了知一切眾生根故、能持一切諸佛如來教文海故。」(CBETA,T10,No.279,p.33a)

註3 CBETA,T10,No.279,p.32c-33a.

註4 請參閱:「若見緣起便見法,若見法便見緣起。」〔東晉〕瞿曇僧伽提婆 (GautamaSanghadeva) 譯:《中阿含經》,卷 7,〈舍梨子相應品〉,CBETA, T1, No. 26, p.467a.

註5「一切佛智功德力,種種大法皆成滿,以諸三昧方便門,示已往昔菩提行。」(CBETA,T10,No.279,p.34a)

註6「眾生大海咸濟度,法界微塵無不入,入於法界一切塵,其身無盡無差別,譬如虛空悉周 遍,演說如來廣大法,……為度眾生於劫海,普賢勝行皆修習,演一切法如大雲,其音廣大靡不聞。」(CBETA,T10,No.279,p.34a-34b)

註7「普賢恒以種種身,法界周流悉充滿。」、「普賢安住諸大願,獲此無量神通力。」、「普賢廣大功德海,遍往十方親近佛。」(CBETA,T10,No.279,p.34a-34b)

註8「從諸佛法而出生,亦因如來願力起。」(CBETA,T10,No.279,p. 34a)

Views: 7